Calabria

Pino Aprile non è il meridionalismo

Molti clamori, ma stavolta poche attenzioni e un successo solo di cassetta.

Il revisionismo sudista ha fatto il suo tempo?

Diciamola tutta: a tirarle troppo, le mode culturali mostrano la corda. E Carnefici, l’ultima fatica di Pino Aprile, lo conferma. I clamori non sono più quelli di Terroni e le recensioni sulla grande stampa nazionale non ci sono più. Sono solo continuati i lanci sulle testate locali, meridionali in particolare, e, magari, l’entusiasmo dei lettori abituali del giornalista Pugliese è quello di sempre. Ma con meno rumore.

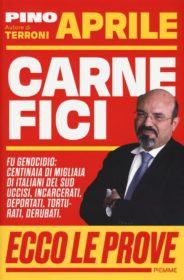

La copertina di Carnefici

A sfogliare il libro, si capisce perché: il titolo roboante e i suoi sottotitoli, che ricordano assai lo stile di alcune riviste stile Cronaca Vera (Fu genocidio: centinaia di migliaia di Italiani del Sud uccisi, incarcerati, deportati, torturati, derubati; Ecco le prove) promettono assai. Le pagine, invece, mantengono poco.

Aprile, dopo l’esordio col botto, in cui definisce genocidio la repressione del brigantaggio, conduce il lettore (il suo, ovviamente, gli “altri”, invece, anche i più colti, mollano dopo 100 pagine) per undici capitoli, in cui parla di tutto e di più: delle deportazioni, dei regimi carcerari, delle esecuzioni, sommarie, legali e di massa, delle stragi, ecc.

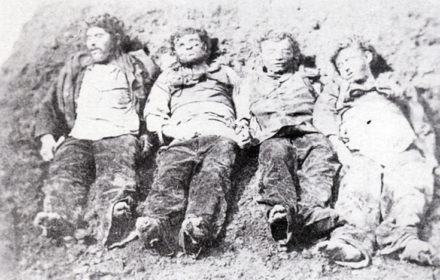

Corpi di briganti lucani

Al dodicesimo capitolo, si capisce che Carnefici potrebbe essere la classica montagna che partorisce il topo. Già: l’autore calcola, sulla scorta dei primi censimenti dell’Italia unita, che, a causa dell’annessione del Regno delle Due Sicilie, l’incremento demografico del Sud si sia arrestato. Ma poi, vuoi per l’insufficienza della documentazione (vera: mancano le carte ed è scandaloso), vuoi per le contraddizioni tra le varie statistiche consultate e comparate, non riesce a fornire la cifra esatta. Il massimo che Aprile riesce a fare è indicare “un ordine di grandezza attorno alle centinaia di migliaia”. Ma il lettore non se ne accorge quasi perché, a questo punto della lettura, è un po’ frastornato e, magari, disposto a prendere per buono il ragionamento dell’autore. In ogni caso, la prova del genocidio, non c’è.

Un ritratto di Giuseppe Garibaldi

Né per quel che riguarda i numeri né per altri aspetti. Perché ci sia genocidio, infatti, occorre che ci sia anche l’intenzione cosciente di compierlo. Aprile, al più, riesce a raccontare la ferocia delle repressioni, rievocare gli atteggiamenti e il linguaggio truci di alcuni vertici militari sabaudi (Cialdini, Milon, Govone, La Marmora, ecc.) impegnati nelle repressioni.

Tutto qui? No, ovviamente. Nel tredicesimo capitolo, Carnefici dà il meglio di sé: evoca la teoria del complotto e tira fuori la “solita” massoneria. E, visto che si parla di complotti, cita pure Gioele Magaldi, l’autore del fortunato Massoni. L’ennesima suggestione e nulla più.

Pino Aprile, secondo da sinistra, a Motta Santa Lucia

“Certe cose non ce le hanno mai raccontate”, ripete Aprile come un mantra per tutto il volume. Ne siamo proprio sicuri? Il sospetto, invece, che siano state raccontate, eccome, viene. Soprattutto da un indizio piccolo ma vistoso: l’assenza di una bibliografia minima. L’ex direttore di Gente cita libri su libri a ogni piè sospinto. Se questi libri fossero tutti citati assieme, il lettore si accorgerebbe che molti di questi risalgono a più di vent’anni fa. È il caso della Storia del Brigantaggio dopo l’Unità, di Franco Molfese, un vero classico in materia, pubblicato negli anni ’60 da Feltrinelli e riedito nel 2012 da West Indian. Oppure, per fare un esempio più piccolo, di Atterrite quelle popolazioni. La repressione del brigantaggio nel carteggio privato Sacchi-Milon 1868-1870, di Eugenio De Simone, ripubblicato quest’anno da Addictions-Magenes Editoriale (la casa editrice legata al movimento neoborbonico) ma di cui esisteva già un’ottima edizione del ’94, ad opera dell’editore cosentino Editoriale Progetto 2000. Il libro più recente citato da Aprile è La mala setta di Francesco Benigno, pubblicato da Einaudi nel 2015.

Il generale Alessandro La Marmora

Questi tre esempi servono a far capire due cose. La prima: certe tesi scomode sul Risorgimento circolavano già da tempo (quindi nessuno ha censurato nessuno e certe cose non sono mai state nascoste), anche da prima che Carlo Alianello scrivesse il bellissimo La conquista del Sud. Ma, nel caso di Molfese, erano operazioni di grande serietà. Non a caso, i numeri forniti da quest’autore sono più contenuti e l’impostazione è poco politicizzata (niente tesi di “identità violate”) e più incline all’analisi sociale. Tuttavia, Aprile cita quel che gli fa comodo, non tiene conto dell’impostazione gramsciana di Molfese, che assimila il brigantaggio a una specie di lotta di classe, e prosegue imperterrito.

In alcuni casi, per esempio nella descrizione di alcuni episodi sanguinosi avvenuti in Campania e Sicilia, Aprile mette le mani avanti e, con un po’ di onestà intellettuale, ammette che i massacri furono prodotti anche dalla lotta tra le parti (briganti, esercito, liberali e filoborbonici). Quando si parla di “civili innocenti massacrati”, non sarebbe il caso di dire che lo furono anche a causa e su iniziativa dei briganti e dei rivoltosi? Almeno, nell’impossibilità di parlare di genocidio a danno del Sud, si potrebbe parlare di guerra civile: ciò nobiliterebbe varie forme di brigantaggio, renderebbe giustizia alle vittime e darebbe all’esercito italiano (e non piemontese, per cortesia), i suoi veri torti. Che ci sono e tanti, ma non sono quelli che dice Aprile.

Questa tesi, ad esempio, è stata sostenuta, dallo storico siciliano Salvatore Lupo, che tra l’altro ha preso le distanze dal revisionismo alla Pino Aprile…

Lo storico Salvatore Lupo

Ma pure la tesi del brigantaggio come guerra civile non è proprio facile da dimostrare: per farlo, occorrerebbe provare la politicizzazione effettiva dei briganti, che darebbe loro la statura di combattenti (come nel caso di Crocco) e non di delinquenti da reprimere, sebbene al riguardo la letteratura giudiziaria sia sin troppo abbondante.

E gli esempi potrebbero continuare. Allora, come mai tanto livore su libri che, è il caso di Carnefici, non hanno quel gran valore storico e scientifico? Come mai tanto seguito? Una risposta va trovata nel basso livello medio di conoscenza della nostra storia. Perciò testi come quelli di Aprile hanno una risonanza sproporzionata allo spessore. Ed è proprio nel vuoto culturale che certe tesi si fanno spazio e riescono a sembrare credibili.

Colpa di chi? Il mondo accademico ha le sue responsabilità, ci mancherebbe. E ha ragione Aprile nel dire “che è scandaloso il modo in cui vengono date certe cattedre”. Giusto. Ma lui dov’era, quando alcuni bravi giornalisti denunciavano gli abusi baronali e i presunti brogli nelle università? Per caso era troppo impegnato a dirigere i rotocalchi per famiglie che dedicavano una copertina su tre alla famiglia Savoia? Oppure era troppo impegnativa la divulgazione degli sport a vela, in cui è stato un maestro?

Si dirà che Carnefici è il prodotto di un giornalista, non di uno storico. Giusto. Ma il problema è che Aprile annuncia “cose nuove”, come se fosse un ricercatore professionista. Eppoi, se giornalismo dev’essere, lo sia fino in fondo: va bene forzare le fonti, e Aprile lo fa sistematicamente, in un paio di casi in maniera inaccettabile; va bene creare accostamenti suggestivi; non va bene il linguaggio. Se i fatti raccontati in Carnefici fossero capitati l’altro ieri e non centocinquant’anni fa, l’autore rischierebbe, per gli insulti gratuiti (non sta a lui definire Cialdini o La Marmora “criminali di guerra” e dare del tangentaro a Garibaldi), una citazione a giudizio o una querela per diffamazione. Come sanno tanti cronisti che sudano al Sud per dare ai loro concittadini un po’ d’informazione.

Troppo facile parlare del Mezzogiorno dai Castelli Romani. Il meridionalismo è una cosa troppo seria perché si possa risolvere in un revisionismo alla nduja. Per fortuna, la questione meridionale è importante e supererà anche il declino di certe mode.

Social